真空ポンプは、多くの製造現場や研究施設で使われる精密機器ですが、正しくメンテナンスを行わないと、思わぬトラブルやコスト増に繋がることがあります。特に初心者の方にとっては、

「どこを点検すればいいのか」

「どれくらいの頻度で行えばいいのか」

などの悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。本記事では、真空ポンプの基本的なメンテナンス方法や、メンテナンスの必要性、メンテナンス方法を最小限に抑える方法などについて解説します。真空ポンプのメンテナンスにかかる手間とコストを減らしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

さらに、ドライポンプを取り扱うメーカーもご紹介しますので、導入を検討している方はぜひ参考にしてください。

真空ポンプの基本的なメンテナンス方法

真空ポンプは、安定稼働を維持するために定期的なメンテナンスが欠かせません。基本的な点検項目を日常的に確認しておくことで、故障の予兆を見逃さず、長期的な運用コストの抑制にもつながります。

ここでは、真空ポンプの基本的なメンテナンス方法について解説します。

それでは、順番に各メンテナンスポイントを確認していきましょう。

吸気フィルター・排気フィルターの清掃・交換

フィルターは、真空ポンプの吸排気において異物の侵入や粉じんの飛散を防ぐ役割を果たしています。しかし、長期間使用していると、吸気フィルターには外部からのほこりや異物が溜まり、排気フィルターは内部からのオイルミストや微粒子で詰まりやすくなります。

これらの汚れは吸排気効率の低下や内部部品の摩耗、過熱を引き起こす原因となるため、定期的な清掃や交換が必要です。目詰まりの程度に応じて、月1回〜数ヶ月に1回の点検・交換を実施することで、安定した運転と故障リスクの低減が可能になります。

異常音・振動・温度のチェック

真空ポンプの運転中に、通常とは異なる音や振動、あるいは表面温度の上昇が見られた場合は、内部で異常が発生している可能性があります。ベアリングの摩耗やベーンの破損、潤滑不足などが原因であることが多く、早期に異常を検知することで重大な故障を未然に防ぐことができます。

点検の際は、普段の運転音や振動の状態を記録しておき、違和感がある場合はすぐに運転を停止して確認を行うことが重要です。特に長時間連続運転している現場では、温度上昇に伴う劣化も進みやすいため、定期的な体感チェックを習慣化しましょう。

吸排気経路(配管・ダクト)の点検

真空ポンプに接続された吸気側・排気側の配管やダクトは、内部での詰まりや漏れ、劣化によるひび割れが発生することがあります。こうした異常は、真空度の低下や排気不良、エネルギーロスの原因となり、ポンプ本体への過負荷にもつながります。

特にオイルミストや粉じんを多く扱う環境では、配管内に沈着物が溜まりやすく、詰まりのリスクが高まるので注意が必要です。配管の接続部やバルブまわりを定期的に点検し、必要に応じて洗浄やシール材の交換を行うことが、装置全体の性能維持と安全な運用に直結します。

稼働ログやトラブル履歴の記録

真空ポンプの安定稼働を長期にわたって維持するためには、日々の稼働状況やトラブル履歴を記録し、蓄積しておくことが有効です。稼働ログには運転時間、真空度、異常発生時刻などの基本データを記録し、定期点検と照合することで、異常の傾向を早期に把握できます。

また、過去のトラブル履歴を残しておくことで、同様の不具合に迅速に対応できるようになります。これらの記録は紙ベースでもデジタル管理でも構いませんが、関係者で共有しやすい形にしておくと、予防保全や改善活動にも役立つでしょう。

そもそも真空ポンプのメンテナンスはなぜ必要?

真空ポンプは精密な機器であり、日常的なメンテナンスを怠ると、想定外のトラブルを引き起こすリスクがあります。メンテナンスの必要性を理解することで、装置の信頼性を保ちつつ、効率的な運用が可能になります。

ここでは、メンテナンスが不可欠である理由について整理してご紹介します。

以下で詳しく解説します。

故障を未然に防ぎ、生産ラインを止めないため

真空ポンプの突然の故障は、設備全体の停止を引き起こし、納期遅延や品質管理上のトラブルに直結します。特に連続稼働が求められる生産ラインでは、ポンプの異常は全体の停止につながるリスクがあるため、事前に異常の兆候を察知し、対処することが大切です。

フィルターの詰まりや異音など、わずかな変化を見逃さず点検を行えば、致命的なダウンタイムを回避できます。計画的なメンテナンスによって設備稼働率を高く維持し、安定した生産活動を支えるための重要な手段です。

ポンプ本体や部品の寿命を延ばすため

真空ポンプ内部には、摩耗しやすいベーンやシールなどの部品が多数使用されています。これらの部品は、適切な潤滑や清掃、使用環境の管理がされていないと、早期に劣化が進行します。

定期的な点検と保守によって、部品ごとの劣化状況を把握し、必要に応じて早めの交換や調整を行うことで、ポンプ全体の寿命を延ばすことが可能です。無理な運転を避け、製品本来の性能を長く維持するには、定期メンテナンスによる部品寿命の管理が欠かせません。

修理コスト・交換コストを最小限に抑えるため

真空ポンプの修理や本体交換には、部品代だけでなく作業費や停止による損失も含め、非常に大きなコストが発生します。例えば、ベーンの破損やオイル漏れなどを放置していると、最終的にはポンプ全体の交換が必要になるケースもあるので注意が必要です。

しかし、定期的なメンテナンスを行えば、劣化した部品の早期交換によって、故障の拡大を防ぎ、修理範囲と費用を最小限に抑えることができます。コスト面でのリスク回避という意味でも、予防保全の重要性は極めて高いといえるでしょう。

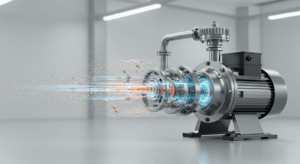

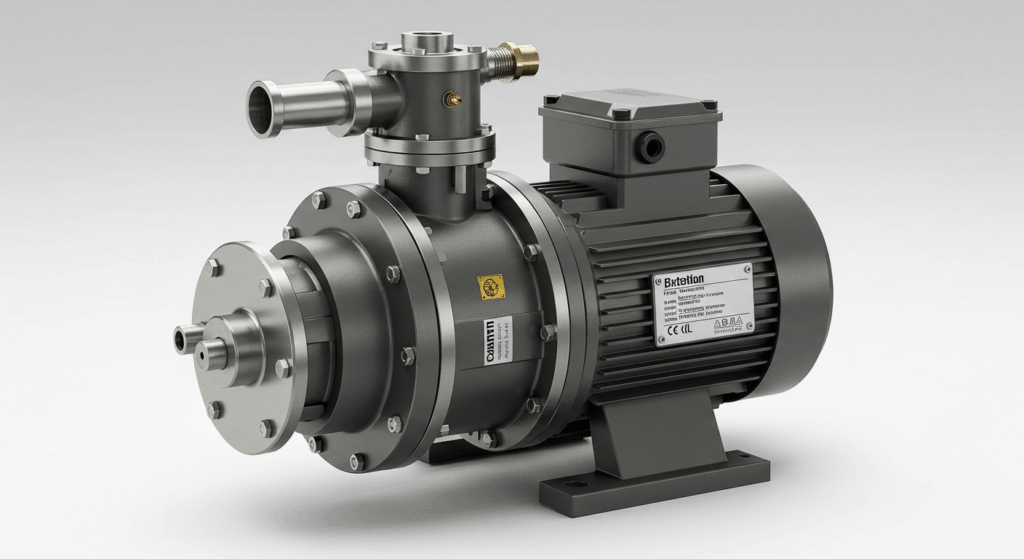

『ドライ真空ポンプ』ならメンテナンス頻度を最小限にできる!

ドライ真空ポンプは、オイルを使用しない構造のため、潤滑油の補充や交換といったメンテナンス作業が不要です。また、冷却方式も空冷式が主流で、水配管や冷却水の管理が必要ありません。これにより、フィルター交換や部品清掃といった保守の手間が大幅に軽減されます。

可動部品が少ないシンプルな設計も、トラブルの発生を抑える要因となり、メンテナンス頻度を最小限に抑えることが可能です。

ドライ真空ポンプならメンテナンス頻度が最小限になる理由

ドライ真空ポンプは、従来のオイル式ポンプに比べて構造がシンプルで、トラブルの起きやすい要素が少なく設計されています。日常的なメンテナンス作業の負担が軽減されることから、長期的に見て運用効率やコスト面でも多くのメリットがあります。ここでは、その具体的な理由を3つに分けてご紹介します。

それでは、各ポイントについて詳しく見ていきましょう。

オイル交換が不要で、潤滑トラブルが発生しない

ドライ真空ポンプの大きな特長は、潤滑油を使用しない構造にあります。従来のオイル式では、定期的なオイル交換や量の確認、劣化による補充が欠かせません。加えて、潤滑油の劣化や漏れによる焼き付きなどのトラブルも発生しやすいです。

ドライタイプは摺動部の構造や材質を工夫することで、潤滑なしでも高精度な運転を維持できます。これにより潤滑管理の必要がなくなり、メンテナンスの手間と時間を大幅に削減可能です。潤滑に関するトラブルのリスクがゼロに近づくのは大きなメリットといえます。

冷却が空冷式中心で、水トラブルや冷却水配管が不要

ドライ真空ポンプの多くは空冷式を採用しており、従来の水冷式に比べて冷却系の管理が大幅に簡略化されています。水冷式では冷却水の流量調整、温度管理、水漏れの点検などが必須ですが、空冷式ならそれらの作業は不要です。

冷却はファンや自然対流で行われるため、配管設置や水質管理といった付帯作業も発生しません。これにより、設置コストやメンテナンス作業の省力化が実現でき、稼働中のトラブルリスクも大きく低減します。シンプルな構造が、保守性と安定稼働の両立に貢献しています。

メンテナンス対象部品が少なく、保守コスト・作業工数を削減

ドライ真空ポンプは、内部構造が簡素化されており、可動部品や消耗部品の数が少ないことも特長のひとつです。これにより、定期交換や点検が必要な部品の種類と頻度が抑えられます。たとえば、オイルフィルターや潤滑経路のバルブ類、冷却水配管などが不要なため、メンテナンスにかかる工数や時間を大幅に削減することが可能です。

また、部品交換が少ないことで在庫管理の手間も減り、保守コスト全体の抑制にもつながります。結果として、設備担当者の負担が軽減され、運用効率の向上が期待できるでしょう。

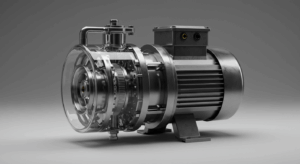

ドライ真空ポンプを導入する主なメリット

ドライ真空ポンプは従来の油式と比べて保守性や環境面でのメリットが多く、さまざまな業界で採用が進んでいます。装置の性能を最大限に活かすためには、導入前にそのメリットを正しく理解しておくことが重要です。

ここでは、ドライ真空ポンプを導入する主なメリットについて解説します。

以下で詳しく解説します。

潤滑油が不要でクリーンな排気が得られる

ドライ真空ポンプの最大の特徴のひとつが、潤滑油を使わずに稼働できる点です。これにより、排気ガスにオイルミストや揮発成分が混ざる心配がなく、クリーンルームや医療機器、半導体製造などの高い清浄性が求められる現場での使用に適しています。

油分による配管や装置内部の汚染リスクが大幅に低減されるため、製品やプロセスの品質管理にも好影響を与えることが可能です。加えて、オイル関連の消耗品管理が不要になることで、環境面・安全面でも高い評価を受けています。

運転安定性が高く、真空度のばらつきが少ない

ドライ真空ポンプは、潤滑油の温度や劣化に影響されない構造のため、真空度の変動が少なく、安定した性能を長期間維持できます。オイル式では使用環境や経時変化によって性能にばらつきが出ることがありますが、ドライ式ではこうした影響が排除されるため、特に精度の高いプロセス制御が求められる用途に向いています。

また、繰り返しの起動停止や断続運転にも強く、設備全体の可用性向上にも寄与します。安定した真空性能は、製品歩留まりや工程の再現性にとって重要な要素です。

オイル管理・交換が不要でメンテナンスの手間が大幅に減る

ドライ真空ポンプは、オイル管理が不要なため、日常的な点検作業が大幅に簡素化されます。従来のオイル式ポンプでは、定期的なオイル交換、油量の監視、劣化や漏れのチェックが必要でしたが、ドライ式ではこれらが不要です。

さらに、オイルフィルターや関連部品の交換も不要なため、年間のメンテナンスコストや作業時間が大きく削減できます。設備担当者の負担が軽くなり、保守作業にかかる人手を減らせることで、運用効率やコスト面でも大きなメリットがあります。

ドライ真空ポンプを導入する際の注意点

ドライ真空ポンプは多くのメリットを持っていますが、すべての現場に万能というわけではありません。導入を検討する際には、使用目的や環境に応じた機種選定やコスト面での検討も欠かせません。

ここからは、ドライ真空ポンプを導入する際の注意点について解説します。

それぞれの注意点について、具体的に確認していきましょう。

アプリケーションに適した機種を選ぶ必要がある

ドライ真空ポンプといっても、構造や排気性能、耐環境性などは機種によって大きく異なります。そのため、導入前には使用目的や設置環境に合ったモデルを選定することが不可欠です。たとえば、高温ガスを扱う工程や微粒子の発生が多い装置では、耐熱性や排気経路の清掃性を考慮する必要があります。

また、処理量や必要真空度によっても最適なポンプは異なるため、実機スペックと運用条件のすり合わせが重要です。誤った機種を選定すると、性能を十分に活かせないだけでなく、寿命や安全性にも影響を及ぼします。

初期費用が高めなため、コスト対効果の事前試算が重要

ドライ真空ポンプは高性能である反面、オイル式と比較して本体価格が高くなる傾向にあります。そのため、導入時には初期費用だけでなく、長期的な運用コストや省力化効果を含めたトータルコストでの評価が必要です。

メンテナンス頻度の低さや消耗部品の少なさから、ランニングコストは抑えられるケースが多く、数年単位で見ると結果的に経済的になる場合もあります。導入前には年間メンテナンス費用、作業工数、人件費などを具体的に試算し、コスト対効果を明確にしておくことが重要です。

メーカー選びで長期稼働の安心感が変わる

ドライ真空ポンプは長期間の使用を前提とした設備であるため、信頼性の高いメーカーを選定することが重要です。製品の品質はもちろんのこと、導入後の保守体制や技術サポートの充実度によって、運用中のトラブル対応や部品供給の迅速さが大きく異なります。

実績が豊富で業界評価の高いメーカーであれば、長期間にわたる安定稼働が期待できるほか、将来的な仕様変更や設備更新の相談も行いやすくなります。導入先の選定では、製品スペックだけでなくアフターサービスの体制も重視することが重要です。

ドライ真空ポンプはメーカー選びが大切!

ドライ真空ポンプの性能を最大限に引き出し、長期間安定して運用するためには、信頼できるメーカーを選ぶことが非常に重要です。製品の品質だけでなく、導入後のサポート体制や保守対応、部品供給のスムーズさなども、メーカーごとに差があります。

実績や技術力があるメーカーであれば、万一のトラブル時にも迅速な対応が期待でき、安心して設備運用を続けることができます。長期的な視点での選定が成功のカギとなるでしょう。

おすすめドライ真空ポンプメーカー3選

ここからは、信頼性の高いおすすめドライ真空ポンプメーカーを3社ご紹介します。

以下で詳しく解説します。

神港精機株式会社

神港精機株式会社は、真空装置を基軸に幅広い製品を展開している神戸市のメーカーです。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 会社名 | 神港精機株式会社 |

| 設立 | 昭和24年1月24日 |

| 住所 | 神戸市西区高塚台3丁目1番35号 |

| HP | https://www.shinko-seiki.com/ |

神港精機の『SST/SSXシリーズ』のスクリュー式ドライ真空ポンプは、省エネ性と高耐久性を両立しており、産業用途に適した設計がされています。この製品は2025年の大阪・関西万博においても採用され、注目を集めています。

また、油回転式や水封式を含む多様な真空ポンプも取り揃えており、ニーズに応じた選定が可能です。研究分野から製造工程まで多彩な用途に対応しており、真空技術に対する総合力が高く評価されているおすすめの企業です。ドライ真空ポンプの導入を検討されている方は、ぜひ一度神港精機に相談してみてはいかがでしょうか。

また、神港精機についてもっと気になる人は実際にお問い合わせしてみてはいかがでしょうか。

また、以下の記事にて神港精機について書いているので、参考にしてみてください。

株式会社アルバック

株式会社アルバックは、神奈川県を拠点に真空技術を中核とする製品をグローバルに展開している企業です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 会社名 | 株式会社アルバック |

| 会社住所 | 神奈川県茅ヶ崎市萩園2500番地 |

| 創業年数 | 昭和27年 |

| 公式サイト | https://www.ulvac.co.jp/ |

アルバックの『ULVAC SHOWCASE』には、ドライ真空ポンプを含む低・中・高真空の各ゾーンに対応したコンポーネントが豊富に掲載されており、用途に応じた選定が可能です。真空ポンプに加えて、真空計やガス分析機器、成膜装置、搬送ロボットなど、装置構築に必要な製品が一括で揃う点も大きな魅力です。

信頼性の高いパーツ群を用いて統一された真空環境を構築したいユーザーにとって、アルバックは安心して選べる存在といえるでしょう。多様な産業分野での実績を背景に、専門性と対応力の両方が求められる案件にも対応可能です。

また、以下の記事ではアルバックの製品や特徴について紹介しているので、参考にしてください。

樫山工業株式会社

樫山工業株式会社は、長野県佐久市に本社を構える真空ポンプの専業メーカーで、静音性・高効率・メンテナンス性を重視した製品開発に力を注いでいます。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 会社名 | 樫山工業株式会社 |

| 会社住所 | 長野県佐久市根々井1-1 |

| 創業年数 | 昭和26年 |

| 公式サイト | https://www.kashiyama.com/ |

ドライ真空ポンプとしては『NeoDryシリーズ』『MUシリーズ』などがあり、いずれもオイルフリー構造によって高い清浄度と信頼性を実現しています。電子部品や半導体分野での採用が多く、クリーンな環境での使用に適しています。

製造品質の高さに加えて、環境配慮や安全性への意識が強く、産業の持続可能性に貢献している点も大きな魅力のひとつです。クリーンで安定したポンプを求めるユーザーにとって、おすすめの企業です。

また、以下の記事では樫山工業の製品や特徴について紹介しているので、参考にしてください。

まとめ

本記事では、真空ポンプのメンテナンス方法やその必要性、さらにメンテナンス負担を軽減できるドライ真空ポンプの導入メリットと注意点について解説しました。真空ポンプは定期的な点検と記録を行うことで故障を未然に防ぎ、設備全体の安定稼働に貢献します。

また、ドライ真空ポンプを導入すれば、潤滑油や冷却水の管理が不要となり、保守作業の手間やコストを大幅に削減できます。導入にあたっては、使用環境に適した機種選定や信頼できるメーカー選びが重要です。最適なメンテナンスと設備投資で、長期的に安心できる運用を実現しましょう。